习近平总书记在全国教育大会上强调:“要在学生中弘扬劳动精神,教育引导学生崇尚劳动、尊重劳动,懂得劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的道理,长大后能够辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动。”

中国传媒大学一直坚持学校教育与生产劳动相结合,积极创新劳动实践新形式。在“五一”国际劳动节来临之际,我们共同回顾校史,看看学校各个历史时期上的劳动教育实践。

1958年1月18日,广播事业局技术人员训练班教职工11人随广播事业局下放到河北沧州劳动锻炼。同年3月,训练班组织学生在良乡12号发射台和窦店13号发射台的天线场地开荒种地。3月24日至4月13日,训练班各班停课进行劳动教育,200多名学生投入劳动,主要负责开垦发射台内的荒地,半个多月时间开垦出良田数十亩。除了参加校园自身的建设之外,1958年4月24日至5月9日,训练班学员还参加了首都的重要工程项目十三陵水库的修建。

第六期训练班学员在乡下锻炼

训练班学员及教职工在田间劳动锻炼

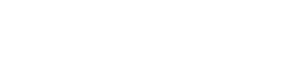

1958年,北京广播专科学校的学生入校后,很快被安排到广播事业局12号、13号发射台,开荒种地600亩,种植大豆、花生、小麦等作物,每年收粮食几万斤。根据学校第一任体育教师白永基回忆:“1958年9月10日起,就有毕业生到昌平参加植树为主的社会锻炼。”结合广播事业局业务的实际情况,师生们还到人民大会堂建设工地参加劳动,协助人民大会堂广播工程的建设。

1958 年,北京广播专科学校师生参加

人民大会堂广播工程建设

北京广播专科学校的学生在麦田里劳动

1987年4月中下旬,北京广播学院近500名师生前往京郊延庆龙庆峡开展植树活动。此次活动持续两周半,学校领导及各系、部、处都派干部参加。学校在植树活动地点建起4栋木板房宿营地,铺设500多米的上水管道,架设4000余米电源线,打水井,建蓄水池,安装水泵,修建厨房。准备期间,车辆往返近30个车次,行程5万4千多公里。学校把这次植树劳动作为对大学生进行社会实践教育的重要一课。劳动期间,安排了社会调查和劳动模范的报告。在十多天的劳动中,共挖坑4000余个,栽种0.8米~1米的树苗3000棵,1.5米~2米的树苗800余株。在当地农民的帮助下,还种植了4400棵苹果苗。此后,学校连续几年前往北京延庆龙庆峡开展植树活动。

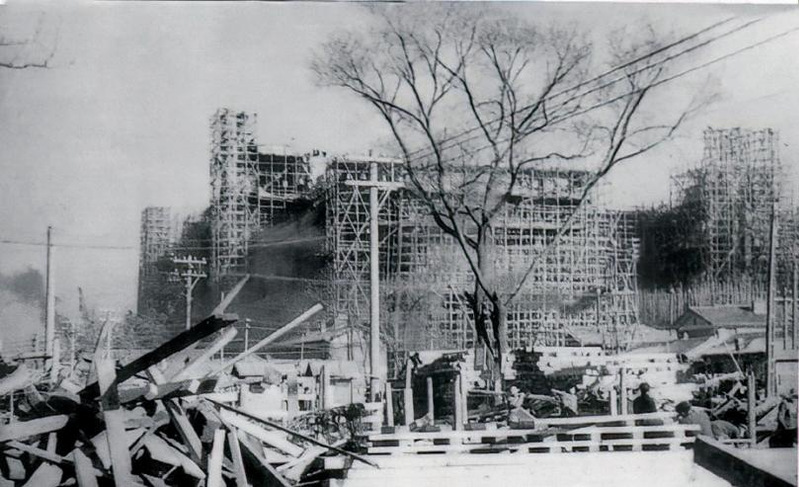

1981年,1979级摄影班同学赴山区植树

参加延庆植树活动的师生

2022年8月,“中国传媒大学—科右前旗”劳动教学教育实践基地正式揭牌成立。学校紧紧围绕定点帮扶地区——内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗的发展需求,构建“一体贯通双向赋能”劳动育人乡村振兴模式,着力完善长效帮扶机制,打造出具有中传特色的耕读文化品牌,用创造性劳动打通文化扶贫的“最后一公里”。学校与中共兴安盟委员会、兴安盟行政公署共同启动兴安盟域牌形象塑造传播,创作全国首个域牌形象——“兴安岭上兴安盟”。共同筑造“农创中心”,通过“真劳动、真融入、真服务”,让田间地头成为滋养大学生身体和心灵的新课堂。

2022年8月9日,“中国传媒大学—科右前旗”劳动教学教育实践基地揭牌成立

2022 年 8 月,学校青马学院学员以“传青马精神,助乡村振兴”为主题在科右前旗开展劳动实践

2023年6月,学校制定《中国传媒大学进一步加强新时代劳动教育工作的实施方案》,建立健全劳动育人课程体系、实践体系、评价体系。注重劳动教育的时代化问题,将保持宿舍、教室及公共区域整洁纳入劳动教育范畴,重视学生个人劳动习惯养成、价值观教育和劳动素养的提升。2023年6月29日,学校举办“中传耕读园、烹出幸福味”劳动教育实践活动,党委书记、国际传播白杨班班主任廖祥忠与国际传播白杨班50余位师生共同跟随餐厅厨师制作具有中传文化记忆的“广院肉饼”,以烹饪劳动传承校园文化,弘扬劳动精神。

2023年6月29日,“中传耕读园、烹出幸福味”劳动教育活动现场

2023年6月29日,党委书记、国际传播白杨班班主任廖祥忠与国际传播白杨班50余位师生,在北苑餐厅开展“中传耕读园、烹出幸福味”劳动教育活动