筚路蓝缕奠基业 红色基因永传承 The History of CUC

1 人民广播事业的创立与广播人才的需求

中国传媒大学有着鲜明的红色基因,始终坚持党的领导、服务国家需要。学校的创建,从为党培养广播人才起步,是我国广播电视教育事业的正式开端,为解决长期以来广播技术及广播宣传人才短缺的问题,奠定人民广播教育事业发展的基础,作出了无可替代的贡献。

(1)从新华社到延安新华广播电台

中国人民广播事业始于 1940年末开始播音的延安新华广播电台。抗日战争初期,中国共产党的新闻舆论工具主要是报刊和通讯社。为了更广泛地宣传党的抗日民族统一战线政策,党中央提出要在延安建立广播电台,绕开国民党当局对报刊的新闻审查和刁难,让大后方和沦陷区拥有收音机的听众能直接听到中国共产党的声音,由新华社担负起建设口语广播的任务。

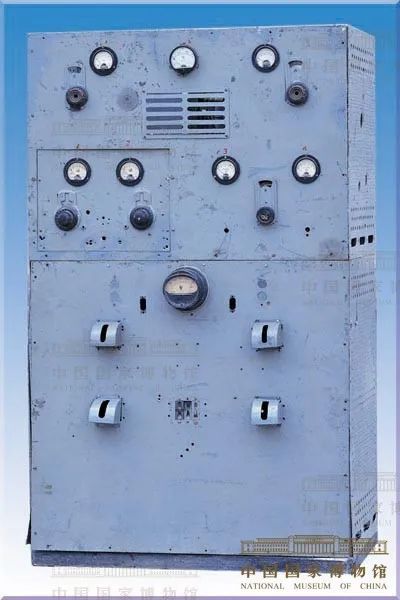

1940年春天,周恩来从苏联回到延安时,带回来一部广播发射机。紧接着,中央决定成立广播委员会领导筹建广播电台,经过半年多的艰苦奋斗和反复试验,延安新华广播电台在 1940年12月30日开始播音。1941年1月26日,党中央机关报《新中华报》刊登《新华社启事》,介绍了延安新华广播电台的呼号、波长和节目设置情况。

延安新华广播电台发射机

党中央和毛泽东同志十分重视延安新华广播电台的广播工作。1941年5月,党中央在《关于统一各根据地内对外宣传的指示》中,要求“各地应经常接收延安新华社的广播,没有收音机的应不惜代价设立之”。6月,中宣部又在《关于党的宣传鼓动工作提纲》中强调:“应当在党的统一的宣传政策之下,改进现有通讯社及广播事业的工作。”1941年12月3日, 延安新华广播电台开办了日语广播,这是中国人民对外广播的开始。当时,延安新华广播电台日语广播的稿件由八路军总政治部敌工部提供,而编辑就是后来曾在北京广播学院新闻系任教的张纪明。

1946年5月,全面内战爆发前夕,为了适应解放战争时期宣传工作的需要,新华社、解放日报社进行改组。新华社在口语广播编辑组的基础上成立口语广播部,由后来在北京广播学院新闻系工作的温济泽担任主任。其间,温济泽主持制定了《新华总社语言广播部暂行工作细则》,这是中国人民广播史上第一份关于宣传工作的规章制度,标志着延安新华广播电台的宣传工作走上规范化的道路。

1947年3月至1948年5月之间,随着解放战争形势的发展,延安新华广播电台先后转移到陕北、太行、平山等地。这一时期,后来在北京广播学院工作的左荧、高而公、齐越、顾湘等同志在延安新华广播电台和邯郸新华广播电台等电台先后走上广播编辑、播音等工作岗位。1947年3月21日,延安新华广播电台改名为陕北新华广播电台,并于1949年3月25日迁进北平。后来在北京广播学院工作的周新武、武子芳、康荫、苑子熙、袁方、徐恒等,这一时期在上海、四川、山东、河北、天津等多地主持或参与了接管、创立人民广播电台的任务,为全国广播事业的发展奠定了基础。在1949年9月召开的中央政治协商会议通过的《中国人民政治协商会议共同纲领》提出“发展人民广播事业”。1949年10月1日,后来在北京广播学院工作的齐越登上天安门城楼,担任中华人民共和国开国大典的现场播音。从战争和革命年代走过来的老一辈新闻工作者成为学校人才队伍的重要基础,他们丰富的广播业务经验成为学校培养广播人才的宝贵财富。

1949年9月29日,中央政治协商会议通过的《中国人民政治协商会议共同纲领》提出“发展人民广播事业”

(2)新中国广播教育的星星之火

中华人民共和国成立初期,集中力量建设中央人民广播电台的现实需要,以及大量缺少工程技术人员的实际情况,是当时人民广播事业面临的最大问题和挑战。在这样的情形下,中央广播事业局技术人员训练班于1954年应时而生。在中央广播事业局技术人员训练班的带动下,各地广播教育的星星之火逐渐形成燎原之势。

中央广播事业局技术人员训练班成立之后,华北地区的山西省、内蒙古自治区,东北地区的吉林省、黑龙江省,华东地区的上海市、江苏省、安徽省、福建省、江西省、山东省,中南地区的湖南省,西南地区的四川省、贵州省,以及西北地区的陕西省、甘肃省、青海省、新疆维吾尔自治区等,也都逐步建立了当地的广播训练班或学校。在一定程度上满足了各地对广播事业人才的需要。它们与中央广播事业局技术人员训练班一起,为全国各级广播事业培养了一批急需的技术、播音、编播干部。

2延安精神的薪火相传

延安是中国革命的圣地,也是新中国广播事业的发源地,老一辈革命家和老一代共产党人在延安时期培育形成的延安精神是我们党的宝贵精神财富。延安精神不只是曾在延安工作过的革命者所具有的,也是一切革命根据地的人们所共同拥有的精神气质。延安精神不仅随时代和实践的发展不断得到丰富,也在广播电视领域和广播电视教育领域注入独特的内容和特征。浸润延安精神的梅益、李伍、温济泽、周新武、倪正义、左荧、顾湘、周云庭、刘永嶫、武子芳、康荫、苑子熙、邹晓青、张纪明、高而公、袁方、齐越、徐恒等一大批领导和教师,从广播事业的各个岗位走上办学的道路,筚路蓝缕,艰苦创业,潜心办学,为广播电视教育的发展奠定了坚实的基础。

1976年以后,李哲夫、陈竞寰、孟介夫、杨一明、陈泽然、田汀等在革命战争时期即参加新闻广播出版工作的老一辈革命者,为北京广播学院在改革开放时期的稳定与发展发挥了重要作用。

(1)办学治校源于党的宣传工作的实践和经验

学校创建之初,汇聚了第一代广播教育工作者,马克思列宁主义和毛泽东思想锻造了他们钢铁般的意志。这些在革命战争年代饱经风霜的老一辈无产阶级革命者,发扬和传承延安精神,白手起家,克服重重困难,开创了我国广播教育事业。他们在革命时期从事新闻宣传工作的实践和经验,在广播领域的办学治校中发挥了重要作用。

作为广播电视教育的初创者,以梅益、李伍、温济泽、周新武、倪正义、左荧、顾湘、周云庭、刘永嶫、武子芳等为代表的广播事业领导和老师,正确执行党的教育方针,带领师生员工艰苦创业,潜心办学。他们编选马恩列斯等革命导师对新闻及广播宣传工作的相关论述,作为指导教学工作的重要理论基础,有的还把自己在陕北新华广播电台工作时期珍藏的毛泽东同志广播手稿贡献出来,作为重要的教学参考资料 使用,使学生们深受教育,为培养广播电视人才奠定了坚实基础。

(2)教书育人植根广播电视事业的实践和探索

中华人民共和国成立后,各项事业百废待兴,第一代广播电视教育工作者在自身从事广播技术及宣传工作的基础上,不断摸索、敢于创新。他们系统总结在革命时期从事新闻工作的经验,躬耕教坛,为广播电视教育打下基础。他们组织学生参加各种参观、交流、劳动、实习、实践活动,要求学生们在学习之余接受更多的实践熏陶,提高动手能力,广泛接触社会,接触广播实务,学生们的实践水平在一点一滴中逐步增强。他们在新闻宣传工作中的丰富经验和实践探索,为在广播电视领域教书育人提供了宝贵财富。

在艰苦的岁月中,以康荫、苑子熙、邹晓青、张纪明、高而公、袁方、齐越、徐恒等为代表的中华人民共和国第一代广播电视优秀教师,坚定为祖国奉献、为人民奋斗的决心,以培养广播电视优秀人才为目标,从实际出发,提高学生们的理论素养和技术水平,为广播电视人才培养作出了卓越贡献。这些经过革命烈火淬炼的“大先生”,在学校的历史上留下了光辉的印记,让党的红色基因在一代代师生中传承下去。